双鱼城风云

文/陈计会 图/袁丹心 项 劲

双鱼城东城门

城内残存夯土墙

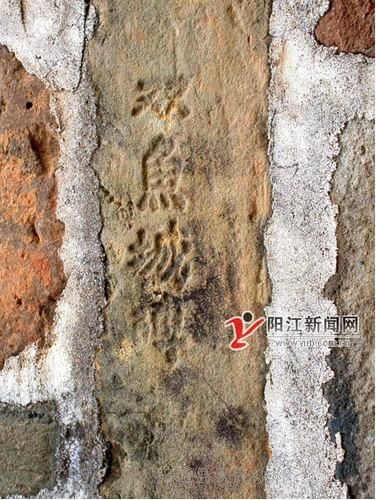

双鱼城砖

在美丽的龙高山西麓的南海边上,有一座600多年前建造的古城,目前城墙上荒草萋萋,绿树成荫,城内楼房鳞次栉比,庙宇众多,让我们拨开历史的硝烟迷雾,触摸这座古城的前世今生——

海角荒坡立孤城

很早就知道阳西县龙高山西麓有一座明朝海防戍城——双鱼城,但一直无缘目睹真容,这次终于抽出时间,来一个亲密接触。暮春时节,与三五知己驱车直扑双鱼城。我们先到阳西县城,再由县城往上洋镇方向行驶,沿途见到不少贩运西瓜的车辆和摆卖西瓜的摊档。同行的朋友说,上洋的西瓜成熟较早,未入夏就上市了,并且以双鱼城附近出产的西瓜最甜。

说话间,发觉车子停了下来,朋友说到了。从阳西县城到双鱼城大约二十公里。扑入我眼帘的,只有一座普通的村落,并没有想像中雄伟的城池,不觉有些失望。车子停在村委会广场,正对面是守城将领张师尧的祠堂,他是这里张氏的开基祖先。听说我们是来参观双鱼城的,小卖部里一位年已87岁高龄的张伯热情地充当我们的向导。这里的城墙现在只剩下东、西、北三道残垣了,并且覆盖着荒草和树木。说是残墙,还因为城墙原来的砖块都让人们拿去建屋了,只剩下城墙中间的夯土墙。绕城行走,我们发现整个城池轮廓还在,东西南北四个大门的位置还是原样,因为以前有护城河,城里与城外落差很大。现护城河早干涸了,长满野草,估计有三四十米宽。志载当时城池三面环海,经过六百多年,以前环绕的大海现在是高产的西瓜地了,真是沧海桑田!设想一下,600多年前在远离县城130里远,且不在驿道边的荒滩上,建立起一座城池是一件多么不容易的事情。

双鱼城全名叫双鱼守御千户所,是明洪武二十七年(1394年)朱元璋为巩固海防在阳江建立的。据说全盛时期人口达三万之众。

双鱼城占地面积7500平方米,城周围有城墙和护城河环绕。城墙呈梯形,外直内斜。底宽10米,高6米,顶宽6米。用砖石和红泥筑成。墙内外各砌一层,中间经红土夯实,显得牢固。现发现墙砖有三种规格:一种:40cm×18cm×10cm,这种砖较大,用于墙基;一种:40cm×16cm×9cm,这种用于墙的主体;还有一种:38cm×13cm×10cm,较小却异常坚固,大约用于墙的顶部。部分墙砖刻有“双鱼城砖”字样,少数刻有洪武年号。

万历《广东通志》关于双鱼城的记载:“在阳江县西南一百五十里(实为一百三十里),洪武二十七年都指挥花茂建,城周四百八十丈,阔一丈,高一丈八尺,门四,楼如之,外有土垣。嘉靖三十年千户张文宗、阳江县典史黄表重修,署皆如制。有史目厅、镇抚司、旗纛庙。城北半里为教场。万历二年倭陷,三年重修。”其实城中祠庙还有关帝庙、文昌阁、城隍庙、北帝庙、华光庙、五显庙、真宇庵等。其中真宇庵建于清康熙二十三年,原高州知府、净业寺住持戴锡伦的妻女就出家在真宇庵。目前这些庙宇大都恢复原样,据说有13座之多。在城中行走,随时都会碰到一座。

对于双鱼城的具体布局,由于留下的资料较少,我们也不太清楚。仅从目前留下的《重建双鱼城文阁碑记》可知,乾隆乙卯(1795年)阳江县丞到任,见城中文昌阁坍塌,心中愀然,遂集绅耆重新修建。并于嘉庆二年(1797年)工程竣工之际写下碑记。文阁建于城中之巽位(东南方),分上下两层,上为八角形塔顶,下为庙宇,中立神像,穿戴文官服饰,左右分立执笔童子、捧墨仙官。现录《重建双鱼城文阁碑记》如下:

州郡都邑之祀

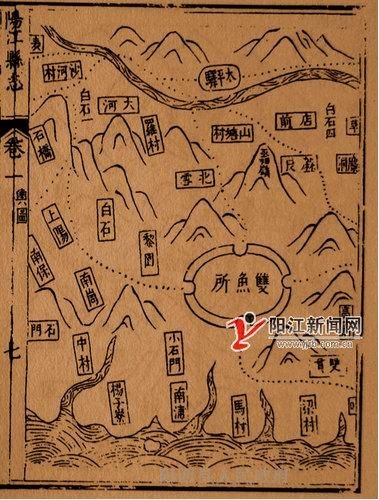

双鱼城地图(据康熙《阳江县志》·周玉衡)

文昌也,附类羟 宫而建焉,依至德之光,观乎八文以化成,天下甚典盛也。双鱼僻在海隅,昔为千户所,未之有祀。雍正八年岁(在)庚戌,设丞于兹,遂建阁于本城之巽隅,载在祀典。岂直禳灾邀福云尔哉?余以乙卯秋莅任兹土。神像位于尼庵,阁就圯,形势又类浮屠,为愀然不宁者久之。甫匝月则并此类浮屠亦毁。时因公赴郡,归而甚骇。询之,绅耆有以改建之说。告者值岁祲中止,今秋早禾大稔,咸乐为从事。乃因其故址,复其旧观,庀材竣工,将诹吉而经,始相率而请于予。余闻阁之初建也,人文蔚起,比户盈宁。既叠圯于风雷,民物亦渐成凋瘵。风水之说,固有之,亦或明信之。未浮神之降福,亦不无少替。书云:“鬼神无常享,享于克诚。”诚信之,宜尚也久矣。

帝君之训人曰:“诸恶莫作,众善奉行,水无恶曜加临,常有吉神拥护。”审如是。则今日之鼎新庙貌。询谋佥同,安知非天牖其衷,将使斯土之富庶,教悉复其初乎?余故乐捐廉为之倡,且期以来岁再稔,与诸君增建义学,延集师儒,一更僻陋之役也,建议于丙辰之秋,丁巳春杪同立,至五月二日葳(?)事,计费钱二十余万,愈月而竣工。实赖诸寅好之相与有成。凡董理之公正勤慎,捐输之踊跃,工作之辛勤,类皆不期。然而非然口神灵之式,凭可以能此?此以知斯士人民之获佑,正未有艾也。王成请志,诸囗囗何敢以不文辞?

敕授文林郎广东阳江县丞、前浙江石门县知县、囗咸安官学教习、壬午举人。

董事绅耆 张正蒙 麦光稷 吴敬之 吴 泰 张(火仑)

张位宪 邹奕贤 江捷耀 江广耀 钟得华

大清嘉庆二年岁次丁巳夏五日

由于碑文字迹漶漫,这位曾任浙江石门县知县、当时著名的高级学府咸安宫官学教习、阳江县丞,一时不知姓什名谁。

崇祯二年建双鱼炮台,并筑小城设兵戍守,康熙十年知府史树骏知县孙廷铎重修。同时双鱼所还在石门、将军帽、白沙、施村建立四座烽堠。

风雨沧桑话变迁

按明朝官制,千户分正副,正千户为正五品,副千户为从五品,相当于现在的中校军衔。明万历《肇庆府志》载:双鱼所设正千户二人,副千户四人,百户四人,吏目一人、司吏一人。万历年间张果(定远县人)、马如龙(和州人)任正千户;张尚仁(定远县人)、金玉振(武邑县人)、刘一松(广州人)、贺玉美(江都县人)任副千户。明朝还在双鱼所设备倭官一名。

又据清《阳江县志》(李志)载:双鱼千户所设副千户三名,百户三名,马继祖(和州人)、张师尧(定远人)、金玉振(武邑人)、马如龙任副千户。

从上述官职设置看,明朝是两名正千户,清是三名副千户,级别下降。从兵力布置看,从明初到明后期都减少很大。据万历《广东通志》载:“原旗军一千一百二十名,今旗军二百八十五名,余丁一百八十九名”。由此分析明朝双鱼城在抗倭和防盗作用较大,到了清朝防范作用有所削弱。但另一方面,清政府为了对远离县城中心这片区域的管理,在行政职能方面又有所加强。明朝在所城里设立双鱼仓,设仓大使一人、攒典一人。仓原属所辖,后改县辖。雍正九年(1731年)广东总督郝玉麟上奏请裁双鱼所,添设阳江县丞一员,驻扎双鱼所城。(据《清世宗实录》卷一O五)。阳江县丞署原在县署旁,康熙六年裁,署废。雍正八年(1730年)移县丞署驻双鱼城办公。(《阳江县志》记载移署时间与《清世宗实录》有出入。)县丞相当于现在的副县长,协助知县管理县政,县丞署移到此,无疑此地的重要性仅次于县城。从洪武二十七年建所,到顺治六年(1660年)海朗所并入双鱼所(据雍正《广东通志》卷七),再到雍正八年裁所,双鱼所前后存在336年。由于是军屯性质,即使裁所,也只是领导层调防或解甲归田,大多数士兵和家属都会留下来,政府加强行政管理也是顺应形势。此地现在人丁兴旺,而合并到此的海朗所原驻地荒无人烟也就不难理解了。嘉庆十六年(1811)阳江县丞自双鱼城撤回江城兼管粮食事宜。从雍正八年(1730年)设县丞在双鱼城,到撤回阳江城,前后共81年。

另据《广东海防汇览》卷三十载,水师阳江镇总标右营千总驻扎于双鱼所。考阳江镇水师总兵设于嘉庆十五年(1810年),终于光绪十四年(1888年),由此可见,双鱼城从撤所改为县丞,又从县丞改为所,一直都处于重要位置,也是说直到清末,这里都驻扎着部队。

烽火硝烟戍海疆

明朝的卫所是军队基层组织,大致5600人为一卫,1120人为一千户所。卫所的主要任务是守城和屯田。内陆所三分守城,七分屯田,沿海所却是七分守城,三分屯田,更加重视防御作用。据研究表明,在抗击倭寇入侵中,守御千户所的功能往往主要是防御和庇护百姓,更大规模的抗击需要地方政府或中央调集更多兵力进行。粤西沿海明清时期除了倭寇,还有海盗、山贼。当时在统治阶级高压统治下的一些贫苦渔民、农民被迫沦为海盗、山贼。双鱼所的设置为保一方平安起到很好的作用。

从著名思想家顾炎武《天下郡国利病书》里的《冒起宗双鱼寨所图说》一文可知,当时双鱼城,除了平常的守城,每年春秋两汛要派兵巡海。由于巡海去了部分人员,守城人手不足,还需要抽调陆地上东、西两山各营兵协守所城并一带海岸。

冒起宗双鱼寨所图说

双鱼寨设有寨城一座,内置发汛公置及寨署、哨捕、兵房,守险之制,亦云密矣。兵船一十二只,官兵四百四十四名,左哨派守双鱼港内,通双鱼所城,港门两山对峙,铳台三座,复有东山官兵据险而守,贼未敢卒犯也。去寨八里,则有双鱼所城,离阳江县一百七十里,离电白县九十余里,声援辽旷,实为边海孤城,外洋势难遥控,觉察责在瞭军。每岁春汛,除督发双鱼一哨官兵外,又例调东、西两山各营兵协守所城并一带海岸;若冬汛,则止双鱼一哨,虚应故事矣。右哨派守丰头港,与海朗寨接界,港内通织篢圩五里余,则至太平驿,防奸缉盗,未可刻疏。况龙高山夙号盗薮,山势延绵,路通双鱼信海,奸宄窥伺疏防,常驾客船藏盗出入相应。严饬海朗会哨分防,毋以一港为秦越可也。

——顾炎武《天下郡国利病书·广东备录·中》

据《苍梧总督军门志》载,从明隆庆五年(1571年)开始,由于粤东潮州、惠州连受倭寇侵扰而加强防范之后,倭寇转向粤西,广海以至阳、电一带沿海乡村尽受荼毒。

隆庆五年十二月二日,倭寇200余人自阳江双鱼登岸,焚烧军民船只,攻打双鱼千户所,然后在庄垌一带隐蔽,最后攻陷神电卫。肇庆府丞郭文通率师赴援,兵驻阳江,遇倭于红花根,兵败。总兵张元勋与倭战于儒洞、电白之间,是役,把总娄龙、麦胜等37人死于难。(据《电白县志》《阳江县志》) 隆庆六年,海贼郑大汉、许俊美作乱吴川、阳江一带,所至尽受荼毒。(据《苍梧总督军门志》卷二十一)万历二年冬,倭寇犯双鱼。由于“双鱼为临海孤城,援寡兵孱,守者见倭骤薄城下惶乱自经,人心失持,遂为倭所据”。总督震怒,要求总兵等官带罪征讨。三路大军围剿:一路由总兵张元勋、监军副使赵可怀发自新会;一路由岭西守巡参政刘志伊、佥事石磐发自肇庆;一路由参将梁守愚发自阳江。各路兵马会攻倭寇,预料到倭寇败退时从海上无船,必从陆路逃窜,乃设兵于儒洞以待。果不其然,倭寇败走儒洞,被伏军夹击,一战于蓝水,再战于施村,所向无前,大收克捷。共计擒斩倭寇812名,夺回被拐男女61人。余贼尽被歼。(据《苍梧总督军门志》卷二十一)英雄浩气传千古万历二年一战,明军官兵战死者有把总葛子明,哨兵葛文光,高金龙等七人。后在织太平城东隅建忠勇祠,纪念把总娄龙、葛子明等人。祠坐北向南,平面为三进院落四合院式布局,占地面积1790平方米。主体建筑置于中轴线上,左右设两廊、厢房,建筑为硬山顶风火式山墙。

据《阳江县志》载:郭子明,浙江金华人,充总兵标下把总。万历二年倭贼陷双鱼,张元勋提兵征之,子明卫铎破阵,手刃三倭,左臂被贼砍伤几断,犹奋勇大呼,鼓众力战。

忠勇祠成,电白知县王许之写下《忠勇祠记》,记述明军英雄抗倭,以及张元勋总兵等人捐资修建忠勇祠的经过,并称“尽心报国曰:忠,捐躲躯殉国曰:勇”。后废。清乾隆年间又复建。前座改为七贤书院,奉唐宋时期祀谪迁岭南的李德裕、赵鼎、胡诠、苏轼、苏辙、秦观诸先贤。后座为忠勇祠。清朝大学士翁方纲督学广东,经过阳江时,写下《记七贤书院后堂壁》一文,并刻于墙上,再次表彰英烈。明军奋勇抗倭的事迹经历千百年,至今仍让人觉得可歌可泣。目前祠在太平小学内。祠内有古梅一株,几百年来每到花开时节,暗香浮动,犹若精魂长存。

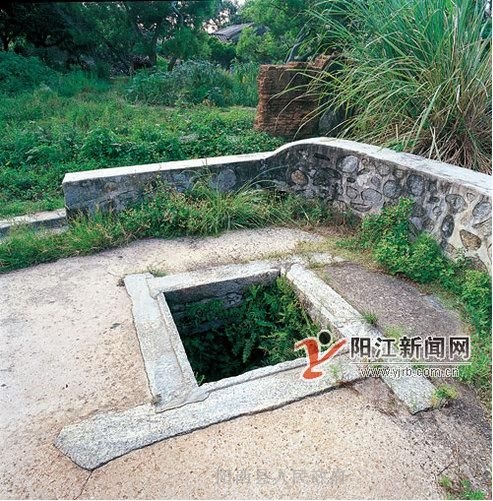

双鱼城现存一口古井,据说建城之前就已存在。有人曾经抽干井水,发现井像一个埕,上下小,中间大。井里是土坑式红泥井壁,不着一砖一石,但非常坚固。井口直径1.73米,横径1.9米,深7米。井底涌泉水量大,从未干涸过。人们用此井水煮食物,大热天也不发馊。

粤公网安备 44172102000122号

粤公网安备 44172102000122号